北海道を代表する水産加工品、ホッケは焼き魚の王道であり、家庭の食卓から飲食店の定番メニューまで幅広く親しまれています。ここでは、ホッケとは何か、名産地、干物にする理由と製法の工夫、味わいと実践的な焼き方、そしてお取り寄せ時のチェックポイントまで、現場目線でわかりやすく解説します。

ホッケとは|種類と現在の需要動向をわかりやすく解説

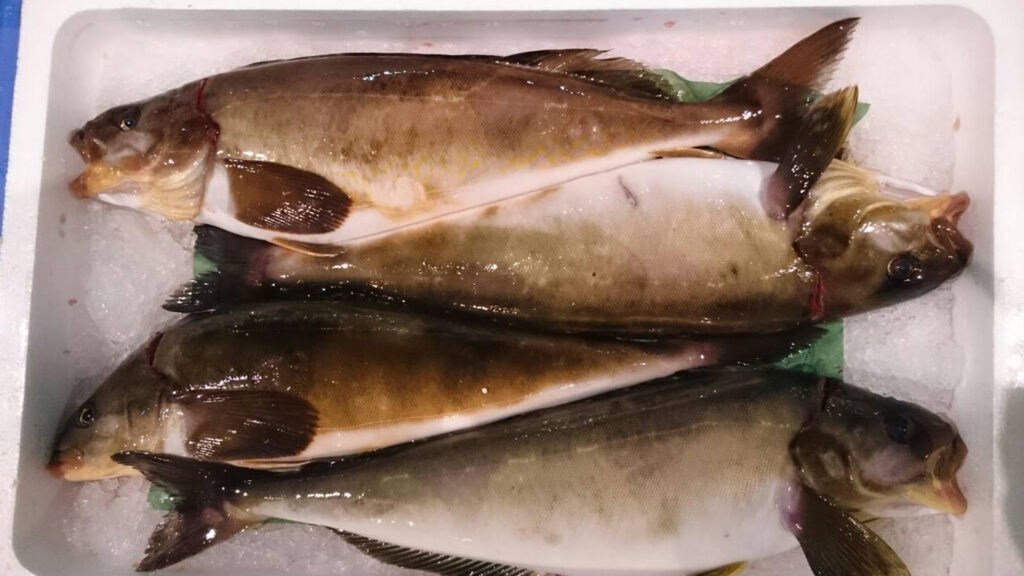

ホッケはスズキ目ホッケ科に属する魚で、日本近海に広く分布し、特に北海道沿岸で多く漁獲されます。代表的な種には「真ホッケ」と「シマホッケ」があり、真ホッケは身の厚さと脂のりが評価されます。

戦後の食料事情から親しまれてきた背景があり、近年は冷凍流通や加工技術の発達で通年供給が可能になったため、家庭向け需要や通販需要が安定しています。

ホッケの名産地ガイド|北海道の主要漁場と産地別の味の違い

北海道はホッケ生産の中心で、主要な水揚げ地には稚内、利尻、小樽、石狩、函館、室蘭などが含まれます。海流や餌生物の違いにより身質や脂のりが変わるため、産地ごとに味わいや食感に特徴が出ます。

例えば函館近海の個体は身幅が広く食べ応えがあり、道北の個体は身が引き締まる傾向があります。産地表示を確認して好みの個体を狙うのが失敗しない方法です。

なぜホッケを干物にするのか|保存性と旨味を高める理由

ホッケは鮮度が落ちやすい魚ですから、開いて塩をし乾燥させる「干物」にすることで保存性を高め、旨味を凝縮できます。乾燥により水分が減り、微生物の活動が抑制されるため長期保存がしやすくなります。

また、干物にすることで身の旨味が相対的に濃くなり、焼いたときの香ばしさが増すという利点もあります。天日干し・機械乾燥・氷温乾燥など、それぞれの手法にメリットがあります。

干物作りの工夫と技術|塩分管理・脱水・乾燥法の違い

良質な干物をつくるには、原料の選別、下処理、塩分管理、乾燥方法が重要です。伝統的な天日干しを行う地域もありますが、現代では脱水シートや浸透圧脱水、機械乾燥、低温長時間乾燥が採用され、安定した品質と衛生を両立しています。

塩の濃度や浸漬時間を精密に管理することで味のムラを抑え、素材の甘みを引き出します。近年は個包装や真空パックで流通ロスを減らし、使い勝手を向上させる工夫も増えています。

ホッケ干物の味と食べ方|家庭でできるベストな焼き方

ホッケ干物の魅力は、脂の甘みとふっくらした身です。焼く際の基本は、十分に解凍して表面の水分を拭き取り、中火から弱火でじっくり火入れすることです。冷凍のまま強火で焼くと外側だけ焦げて中は生になるため避けましょう。

網焼きは直火の香りが出て最も風味が立ちますが、フライパンや魚焼きグリルでも十分に美味しく仕上がります。焼く前に酒を振るか霧吹きで表面を軽く湿らせると、よりふっくら仕上がります。

干物作りの付加価値と製品開発の工夫

近年は、燻製仕立てや味付き一夜干し、骨まで食べられるよう柔らかく加工した製品など、付加価値の高い商品が増えています。地域の加工所では塩配合や熟成期間を明示する商品もあり、消費者は製法表示を比較して好みの商品を選べます。業務用では解凍指示や焼成時間が明記された製品が厨房で重宝されます。

ホッケの栄養と保存|健康面と取り扱いの基本

ホッケは良質なタンパク質や、ビタミンD、EPA、DHAなどの不飽和脂肪酸を含み、健康面でも評価されます。保存は冷凍が基本で、製品ラベルにある賞味期限や保存温度を守ることが重要です。

解凍は冷蔵庫内で時間をかけて行い、再冷凍は避けましょう。到着後は速やかに冷凍庫へ移すことが、風味維持のポイントです。

失敗しないホッケのお取り寄せ術|産地表示・個包装・解凍方法のチェック

お取り寄せ時は次のポイントを確認しましょう。産地と魚種の明記、開きか切身かの区分、冷凍・冷蔵の別、個包装の有無、解凍方法や賞味期限の表示があるかです。個包装は使い切りがしやすく、家庭や業務でのロスを防げます。

繁忙期は品薄や価格上昇が起きやすいため、早めの発注や代替メニューの準備を検討してください。業務用の大量調達では、サンプル発注でロット差を把握することが有効です。

家庭での上手な焼き方実践編

冷蔵解凍後に表面の水分を拭き取り、皮目を下にして弱火でじっくり加熱します。身側を返す際は崩れないようヘラなどを使って丁寧に作業すると良いでしょう。オーブンや魚焼きグリルを使用する場合は予熱をしっかり行い、中火相当でじっくり焼くとふんわりとした仕上がりになります。焼きあがった身はほぐして炊き込みご飯やほぐし身のコロッケ、茶碗蒸しの具材などに再利用できます。

保存と在庫管理のコツ|家庭と業務の違い

長期保存はマイナス18℃以下での冷凍が基本で、到着後は速やかに冷凍庫へ移してください。在庫はロットごとにラベル管理し、先入れ先出しで使用することが品質維持の基本です。業務用冷凍庫では温度記録や霜取りを定期的に行い、ドリップや風味低下を防ぐ運用が重要です。

よくあるトラブルとその対処法

到着直後に生臭さを感じた場合は、冷蔵で半日かけて解凍後に流水で表面を軽く洗い、キッチンペーパーで水分を取り低温で焼くと改善することがあります。焼きすぎによるパサつきは解凍不足や高温焼きが原因です。骨が硬い場合は一度短時間煮てからほぐすと食べやすくなります。

持続可能性と産地支援の観点

持続可能な消費を考えるなら、漁獲量や漁期の情報を公表している漁協や、生産者の情報を開示している加工所を選ぶとよいです。小規模事業者や地場の加工所を支援することは、地域産業の維持につながり、長期的な安定供給にも寄与します。

まとめ:満足度を高める選び方と調理のコツ

ホッケの干物は、素材の個性と製法の組み合わせで多彩な表情を見せます。お取り寄せで満足度を上げるためには、産地表示、乾燥方法、解凍ガイドを確認し、用途に合わせて個包装の有無やロット管理を意識して選ぶことが大切です。家庭でも業務でも、冷蔵での丁寧な解凍と弱火でのじっくり火入れを守れば、店のようなふっくらした焼き上がりが楽しめます。

出典・参考資料

- 国産ホッケの産地と漁獲量に関する集計資料。

- 北海道立総合研究機構「一夜干し製造マニュアル」。

- 干物販売各社の解凍と調理ガイド。

- 市場報道(巣ごもり需要と干物販売の増加)。

コメントを残す